Parque Natural Sierra de Baza

El decaimiento forestal se está produciendo en diversas partes del mundo sobre muchas especies diferentes. En el arco mediterráneo, debido a la estacionalidad climática tan acusada que tenemos, caracterizada por veranos secos y cálidos, donde las condiciones de estrés hídrico son muy acusadas, este proceso tiene efectos muy claros. En este sentido, ha habido procesos de decaimiento en el levante español, en el sudeste andaluz, en Italia, en Francia…, en los que se ha registrado la muerte, en muchos de esos casos, de millares de hectáreas.

Pinar afectado por decaimiento. Parque Natural Sierra de Baza

En Andalucía, sobre todo en la parte oriental, donde las condiciones de aridez son más intensas, y principalmente sobre las masas de coníferas procedentes de repoblaciones, hay una mayor susceptibilidad a los procesos de decaimiento, en particular sobre formaciones forestales de coníferas procedentes de repoblaciones.

Esto es así debido, entre otras cosas, a las condiciones de un clima más riguroso desde el punto de vista del estrés hídrico, al hecho de tener una menor diversidad de especies (lo que implica más posibilidades de transmisión de la plaga y que en caso de que desaparezca la especie dominante el suelo quede casi desprovisto de vegetación) y una densidad de arbolado que no es capaz de hacer frente a estas condiciones y, por lo tanto, con gran competencia por los recursos entre árboles cercanos todos coetáneos. Si a esto le añadimos que los suelos en donde crece este arbolado son poco fértiles (escaso desarrollo edáfico, pocos nutrientes en el suelo), la conjunción de una reserva hídrica menor, unos suelos poco propicios y una densidad excesiva para estas condiciones, genera una situación de gran fragilidad. En algunos lugares contamos, además, con un factor adicional: la elección de la especie posiblemente fuera la adecuada para las condiciones bajo las cuales se tomaron las decisiones de la repoblación forestal, pero con el paso del tiempo estas especies no están pudiendo desarrollarse adecuadamente ante un ambiente que ha cambiado.

Pino resinero afectado por cochinilla corticicola. Caniles, 14 de noviembre de 2016

Los retos que suponen gestionar las repoblaciones realizadas en décadas anteriores son muchos. En gran medida no son nuevos: desde la propia concepción de las repoblaciones se contaba con una planificación de la evolución de este tipo de paisajes construidos por el ser humano.

Hay que tener en cuenta que un porcentaje muy grande de estas repoblaciones se llevaron a cabo sobre suelos degradados con el objetivo principal de recuperación de los ecosistemas naturales. En su momento se pensó que los pinos actuarían como nodrizas de futuros encinares o de bosques mixtos. De hecho, esta es la situación de muchos de los pinares de repoblación: en su sotobosque están creciendo encinas, lentiscos, madroños y otro tipo de árboles y arbustos. La actuación forestal en estos años persigue con frecuencia ayudar a guiar a que la naturaleza siga su curso, aclarando los pinares para poner en luz las nuevas formaciones.

También se actúa sobre los pinares reduciendo su densidad para que evolucionen mejor y que no tengan tanta competencia. O haciendo tratamientos selvícolas para reducir el riesgo de incendios creando fajas cortafuegos o áreas con menos vegetación.

Son muchos cientos de miles de hectáreas sobre los que hay que intervenir, y sobre los que se lleva actuando. No cabe duda de que ante la situación actual de modificación climática se están originando más urgencias acuciantes. Ante todo, hay que tener en cuenta que las actuaciones ante este problema son a largo plazo y requieren el consenso y el convencimiento científico de que las actuaciones que planteamos son las adecuadas.

Pinar afectado por decaimiento. Parque Natural Sierra de Baza, Caniles, 14 de noviembre 2016

Los bosques de repoblación de pinares en Andalucía se enfrentan a condiciones de estrés creciente. Su futuro pasa por acrecentar su capacidad de respuesta por medio de una gestión silvícola adaptativa ante unas condiciones cambiantes.

La naturalización de estos pinares (promover el crecimiento y el relevo botánico hacia especies más adaptadas) es una de las principales claves que han de guiar las decisiones de gestión, tratando, cuando sea posible, de crear masas mixtas con varias especies acompañantes. La mayor diversidad de especies contribuye a garantizar que en un futuro cambiante, y no precisamente con buenas perspectivas en lo que a las condiciones climáticas se refiere, sea posible la pervivencia de una cobertura arbolada en nuestros paisajes y, en donde ello no sea posible, de formaciones de matorral o pastizal adaptadas y que sean capaces de seguir proveyendo servicios ecosistémicos.

La naturaleza seleccionará para cada sitio las especies con más perspectivas de futuro, pero para que eso ocurra hay que facilitar que esas especies estén presentes en el monte. Esto no es algo nuevo en la gestión forestal de Andalucía y es el trabajo que se ha venido realizando por la Consejería en las repoblaciones de pinar. Este es uno de los objetivos del Plan Forestal Andaluz, que ya lo anticipaba en 1989, pero evidentemente, las decisiones cobran especial urgencia y relevancia en estos momentos, incorporando con más énfasis el enfoque de la gestión adaptativa a las actuaciones forestales que hagamos en nuestros montes.

Afectación de grandes masas de coníferas en el sureste andaluz

Los procesos de decaimiento forestal de coníferas se dan principalmente en la Andalucía oriental donde, debido al mayor estrés climático, aparecen con mayor probabilidad dichos procesos. Las masas de pinar allí localizadas proceden, en su mayoría, de repoblaciones llevadas a cabo en la zona con el objetivo de luchar contra la desertización.

Desde los años cincuenta se han reforestado más de 60.000 ha, empleando principalmente distintas especies de pino: silvestre (Pinus sylvestris L.), salgareño (P. nigra Arnold subsp. salzmanni (Dunald) Franco), carrasco (P. halepensis Mill.) y negral (P. pinaster Aiton).

Las repoblaciones de P. sylvestris y P. nigra del complejo Sierra de Baza - Sierra de Los Filabres, en las provincias de Almería y Granada, están experimentando un proceso grave y acelerado de decaimiento que afecta de manera generaliza a ambas especies, pero más notablemente al primero, que muestra el mayor nivel de defoliación reciente.

El hecho de que se trate de procesos de decaimiento sin presencia de patógenos primarios directamente implicados y que afecten a diversas especies de pinos y de manera contrastada en localidades diferentes sugiere que el estrés climático, junto con la excesiva competencia, mediada por la falta de tratamientos silvícolas como clareos o claras, son los principales responsable de la pérdida de vigor, la defoliación y el declive del crecimiento radial.

En la Sierra de los Filabres se cuenta con una red de parcelas de distinto tipo (permanentes, de intervalo y selvícolas), que se vienen controlando desde 2008, y que suponen un dispositivo único para el estudio de procesos de decaimiento en masas artificiales de pinar en área de montaña de Andalucía.

Los pinares de repoblación cumplen una importante función protectora

Los datos procedentes de la red de parcelas confirman una fuerte caída del crecimiento en los últimos años que se puede asociar con los problemas de defoliación de las masas, de escasez de precipitaciones, de aumento de temperaturas y decaimiento generalizado así como deficiencias selvícolas.

Los datos meteorológicos obtenidos muestran un incremento de la aridez debido al descenso de las precipitaciones y al aumento de las temperaturas generalizado durante la segunda mitad del s. XX. En concreto, la disminución de la precipitación primaveral está en torno al 20% en ambas zonas. Con respecto a las temperaturas, el aumento de las medias anuales es de medio grado para ambas localizaciones, mientras que el incremento en las temperaturas máximas invernales es de 2ºC para la Sierra de Baza y de 1ºC para la Sierra de los Filabres. Esto pone en evidencia la baja potencialidad del pino silvestre y del pino salgareño en ambas zonas de estudio y del pino negral en la Sierra de los Filabres. El proceso de incremento térmico invernal ha supuesto la reducción del tiempo en que la nieve está en el suelo, afectando a la disponibilidad hídrica primaveral.

Los datos meteorológicos obtenidos muestran un incremento de la aridez debido al descenso de las precipitaciones y al aumento de las temperaturas generalizado durante la segunda mitad del s. XX. En concreto, la disminución de la precipitación primaveral está en torno al 20% en ambas zonas. Con respecto a las temperaturas, el aumento de las medias anuales es de medio grado para ambas localizaciones, mientras que el incremento en las temperaturas máximas invernales es de 2ºC para la Sierra de Baza y de 1ºC para la Sierra de los Filabres. Esto pone en evidencia la baja potencialidad del pino silvestre y del pino salgareño en ambas zonas de estudio y del pino negral en la Sierra de los Filabres.

El proceso de incremento térmico invernal ha supuesto la reducción del tiempo en que la nieve está en el suelo, afectando a la disponibilidad hídrica primaveral.

Esta situación, aunque iniciada en la Sierra de los Filabres, se extiende progresivamente a la Sierra de Baza y a la comarca del Marquesado, afectando, por tanto, a las formaciones áridas de pinares repoblados más extensas de toda Andalucía.

La fragilidad de las citadas masas de pino, especialmente de pino silvestre, salgareño y negral es un fenómeno preocupante; ya que compromete su persistencia en ambas zonas. Se considera que la selvicultura es la única alternativa para reducir el impacto actual sobre las masas.

Estos cambios están afectando de manera diferencial a masas naturales y repobladas de P. nigra a escala regional y local. Las repoblaciones se muestran más vulnerables y menos resilientes a los fenómenos de sequía extrema que las masas naturales, y por tanto más predispuestas a fenómenos de decaimiento forestal. Los modelos realizados confirman el papel esencial de la competencia, como consecuencia de la falta de gestión pasada en muchas de las repoblaciones, y la sequía como los principales impulsores del crecimiento diferencial de P. nigra en su límite xérico natural. Estos trabajos proponen que para evitar o limitar nuevos fenómenos de decaimiento en repoblaciones forestales los gestores deberían promover masas menos densas y más complejas mediante la diversificación con especies resistentes a la sequía.

Dado que las repoblaciones muestran una menor variabilidad genética (muy marcado en el caso de la Sª de los Filabres) que los bosques naturales, la respuesta diferencial del crecimiento de árboles con vigor contrastado al estrés hídrico puede venir condicionada por diferencias locales de hábitat y competencia entre individuos de la misma especie que condicionen su disponibilidad hídrica. Por ello, las zonas cuyos suelos presentan escasa retención de agua, como el caso de zonas muy defoliadas de P. sylvestris en Filabres, pueden actuar como factores de predisposición frente al decaimiento inducido posteriormente por sequías extremas.

El crecimiento del pino silvestre y pino salgareño en la Sª de los Filabres está fuertemente limitado por la fuerte variabilidad climática (disponibilidad de agua y la demanda atmosférica). En general, el efecto del incremento de la temperatura sobre el crecimiento de ambas especies es negativo, pero este efecto debe relacionarse con la disponibilidad de agua. En años húmedos, las temperaturas más altas pueden provocar un mayor crecimiento, mientras que lo contrario ocurrió durante los años secos.

Los trabajos confirman la asociación esperada entre el decaimiento- aumento de la defoliación y mortalidad, las condiciones climáticas de primavera-verano y la competencia derivada del inadecuado estado selvícola de algunas de estas masas. Estos resultados proporcionan un apoyo adicional a los estudios previos en decaimiento forestal que muestran una alta vulnerabilidad a las sequías severas en los límites de tolerancia climáticos más xéricos y en condiciones de alta competencia, por ejemplo, con una elevada densidad de plantación.

Cartografía de daños obtenida por teledetección en Filabres (Almería)

En el marco proyecto de I+D+i “Implementación de Nuevas Tecnologías Mediante la Aplicación al Sector Medioambiental de Metodologías Avanzadas con Sensores Hiperespectrales” se procedió a optimizar el uso de diferentes sensores para la adquisición de información ecofisiológica en pinares de pino silvestre y pino salgareño en la Sierra de los Filabres-Almería entre los años 2008 y 2013.

La detección temprana de síntomas de decaimiento a partir de sensores hiperespectrales de alta resolución, se ha apoyado en modelos de transferencia radiativa que permiten detectar componentes bioquímicos de la hoja que revelan el estado fisiológico del arbolado, y por tanto permiten una detección temprana del decaimiento a nivel de rodal. Estos índices se han correlacionado con el índice de área foliar (IAF) y con los valores de defoliación de copa y la densidad de dosel.

Los resultados muestran que, a nivel de rodal, las relaciones entre la respuesta espectral y la química en hojas tienden a disminuir debido a factores de confusión relacionados con la homogénea estructura de copas del denso dosel.

Por otro lado, el uso de sensores multi e hiperespectrales permite ofrecer a los gestores, cartografía de alta precisión de variables estructurales y fisiológicas, que se puede aplicar a la planificación selvícola de estas masas. Su integración con sensores de alta resolución y datos LiDAR permite desarrollar modelos selvícolas para la ordenación de las masas de pinar y la programación de los aprovechamientos (biomasa, cortas sanitarias, optimización de los aprovechamientos, etc.).

Barrera empleada para la toma de muestras

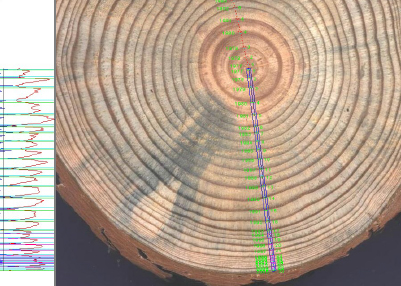

Los factores ambientales influyen en el crecimiento en diámetro de los árboles. Entre ellos destacan: edad, especie, calidad de estación y tratamientos selvícolas al cual se haya visto sometidos. La influencia del clima sobre el crecimiento de los árboles ha sido estudiada utilizando la medida de la anchura total de los anillos que éstos forman anualmente. La dendrocronología es el estudio de los anillos de crecimiento anuales de los árboles. Esta anchura es un reflejo de las condiciones medioambientales, la dinámica forestal y las variaciones históricas de los ecosistemas.

La dendrocronología aparece como un método de aplicación muy fiable en climas áridos y semiáridos, donde la poca humedad limita el crecimiento de los árboles, y en elevadas altitudes, donde el frío hace la misma función, dando lugar a anillos de crecimiento estrechos y con una clara variación en anchura.

El estudio de la series de anillos extraídos de estos pinares ha permitido estudiar la posible relación entre el crecimiento y los procesos de decaimiento forestal, y conocer así las pautas de crecimiento que han tenido dichas masas.

El análisis de anillos genera información sobre los sucesos en la vida del árbol

En noviembre de 2012 se estableció el Banco de almacenamiento de datos dendrocronológicos de Andalucía merced a un convenio de colaboración con la Universidad de Córdoba, de manera que permita la realización de estudios científicos y trabajos aplicados a la gestión forestal, contribuyendo a la mejora del conocimiento y conservación de los ecosistemas forestales de Andalucía.

En colaboración con el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria se realizará la recopilación, catalogo y creación de una base de datos de acceso público de las informaciones dendrocronológicas disponibles para Andalucía, estando localizado físicamente en el Laboratorio de Dendrocronología de la Universidad de Córdoba.

Una de las aplicaciones más importantes de esta técnica, es el estudio de los efectos del cambio climático y procesos de decaimientos y mortalidad en especies forestales que en Andalucía se han realizado apoyándose en la Red Andaluza de Seguimiento de Daños sobre ecosistemas forestales.

La elaboración de un documento síntesis que integre los conocimientos, avances y experiencias y que mantenga una muy clara vocación práctica es uno de los principales objetivos marcados.

La sierra de Baza está ante un cambio de ciclo, una etapa de transición hacia un nuevo modelo de bosque. El decaimiento de la masa forestal es un claro signo de este proceso de transformación del paisaje. La explicación, se encuentra, entre otras razones, en las condiciones climatológicas, y, por supuesto, en las del propio terreno.

Cualquier variación de los elementos que conforman el medio crea un escenario distinto, y este, a su vez, impone un hábitat adaptado a las características particulares de cada momento y espacio. De esta manera, lo que conocemos hoy, el bosque de coníferas que puebla la serranía, dará paso a algo diferente, que no significa que sea negativo. Por ello, debemos afrontar esta cuestión de una forma responsable, seria y sin alarmismos.

Desde hace algunos años, los técnicos de equilibrios biológicos de la Consejería vienen observando la presencia de árboles con descortezamientos y exudaciones de resina en varias localizaciones de la provincia de Granada. En febrero de 2014, en una visita a la zona de El Robledal, en el término municipal de Alhama de Granada, se pudo localizar bajo la corteza de algunos pies un gran número de hembras de cochinilla corticícola (Matsucoccus feytaudi). A raíz de este descubrimiento la Red de Alerta Fitosanitaria (RED FIFO) inició una revisión de las situaciones similares presentes en Granada y posteriormente en Almería y Jaén. Se localizaron varias zonas con árboles con síntomas compatibles con el insecto y grupos de ninfas situadas en las grietas de la corteza, en masas de Albuñuelas, Soportújar, comarca de El Marquesado y pinares de la Sierra de Baza.

En los últimos años se han sucedido las visitas en la zona de Caniles encaminadas al seguimiento del estado de la masa. Durante 2014 y 2015 se observó un debilitamiento de pies dispersos y la muerte de ejemplares aislados, pero fue a finales de mayo de 2016 cuando apareció una gran superficie de pinar, concretamente en el collado de los Frailes, dentro del Parque Natural de Sierra de Baza, con una mortandad masiva de pino resinero o negral (Pinus pinaster) de manera súbita. Otras especies presentes en la zona, como el pino carrasco (Pinus halepensis) y la encina (Quercus ilex), se observan debilitadas, pero sin aparente riesgo de muerte inminente de forma masiva.

En 2017 se está evaluando la superficie afectada. Una primera aproximación, realizada por Agentes de Medio Ambiente de la Brigada de Investigación de Incendios Forestales el 14 de octubre de 2016, utilizando una metodología similar a la que determina el perímetro de áreas incendiadas (levantamiento del perímetro mediante el uso de GPS sobrevolando la zona afectada), calcula la superficie afectada en más de 2.000 hectáreas.

El área del Parque Natural de la Sierra de Baza corresponde a repoblaciones realizadas en las décadas de los años sesenta con el objetivo principal de generar una cubierta vegetal protectora frente a la erosión en un entorno frágil que había sido objeto de un uso intensivo en las décadas anteriores.

Conforme se fueron desarrollando, estas repoblaciones fueron sumando beneficios sociales y ambientales como su relevancia paisajística, su función de nicho de biodiversidad o su capacidad de absorción de carbono atmosférico. En algunas zonas, el desarrollo del dosel arbóreo ha permitido el establecimiento de encinas y otras especies que permitirán en el futuro tener un paisaje vegetal más diverso y rico, plenamente adaptado a las condiciones bioclimáticas de la sierra de Baza.

El criterio seguido para la elección de especies de esas repoblaciones incluyó variables edáficas y topográficas, por lo que en las sierras que componen el parque natural es posible encontrar distintas especies de pinos en función de la localización. El pino negral, en concreto, fue implantado en altitudes intermedias (800 – 1.750 m), situado por encima del pino carrasco y por debajo del pino silvestre (Pinus sylvestris). También se tuvieron en cuenta los datos climáticos (precipitaciones y temperaturas) de la serie histórica que se disponía en el momento, correspondiente a los años 1940-1970.

Las repoblaciones fueron realizadas con una densidad elevada (por encima de 2.000 pies/ha). El desarrollo inicial fue exitoso, si bien con el paso del tiempo se han puesto de manifiesto situaciones de desequilibrio puntual achacables a factores como la competencia por alta densidad, la incidencia de agentes biológicos nocivos, la falta de adaptación de las especies de pinos en algunas de las localidades o los efectos de episodios de sequía prolongada en el tiempo. Estos desequilibrios no son exclusivos de esta área, de hecho en distintas partes del mundo se han identificado fenómenos de decaimiento forestal que está siendo objeto de la atención científica, con frecuencia enmarcados en los efectos del cambio climático.

Desde los años del establecimiento de la repoblación se ha constatado la muerte paulatina de ejemplares de pino resinero, lo que ha demostrado posibles problemas de adaptación a las condiciones climáticas y edafológicas locales. Este tipo de mortandad, sin embargo, no ha sido generalizada. Por otra parte, en otras localidades de Andalucía, y en el conjunto de España, esta especie también presenta un estancamiento en el crecimiento y dificultades de vegetación, asociados o no a la presencia de plagas y enfermedades.

En la zona de estudio se han constatado episodios previos de muerte masiva de arbolado. Es de destacar el episodio de decaimiento que afectó a los pinares de repoblación de pino silvestre (Pinus sylvestris) y pino salgareño (Pinus nigra) de la sierra de los Filabres y, en menor medida, de la sierra de Baza, a principios de siglo, comenzando en 2001.

En este episodio no se identificó ningún agente biológico como principal desencadenante (plaga o enfermedad), relacionándose el decaimiento con la incidencia de fenómenos climáticos como la mayor severidad de los episodios de sequía, la reducción de las precipitaciones primaverales y el incremento de las temperaturas, que actúan sobre unas formaciones vegetales procedentes de repoblación cuyas especies están próximas a su límite de distribución y que presentan una estructura poco adecuada (elevada densidad y, por tanto, excesiva competencia por los recursos hídricos).

Fruto de este episodio y de otros similares, se han realizado estudios sobre los factores que intervienen en los procesos de decaimiento de las especies de pinos mediterráneos y las recomendaciones de manejo para reducir los daños, investigaciones que muestran que estos fenómenos suelen ser provocados por múltiples factores.

La situación actual es distinta en grado e intensidad, se trata de una muerte generalizada de pies de pino resinero. La distribución observada de los daños es completamente homogénea en toda la superficie, distinguiéndose muy pocas zonas con grupos significativos de pinos resineros sanos. Es una zona amplia, de relieve ondulado, sin orientación predominante y situada a una altitud comprendida entre los 800 y los 1.600 m, que ha contado con precipitaciones escasas e irregularmente distribuidas en los últimos años.

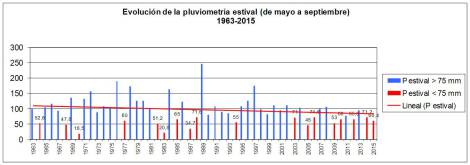

Para comprender un poco mejor la situación actual climatológica en la Sierra de Baza es útil echar mano del estudio diacrónico de los elementos ambientales. Este tipo de análisis nos permite mostrar tendencias, lo que es muy útil para descifrar las causas probables que provocan el cambio y, sobre todo, para poder prever, en la medida de lo posible, el futuro. En este sentido, cabe que nos paremos un momento a revisar las tablas con los datos sobre precipitaciones y temperaturas registrados en esta área durante los últimos años.

El repaso de los registros históricos apunta una tendencia, clara, al aumento de las temperaturas medias en la zona, en torno a 1,5 º C, y a una ligera disminución de las precipitaciones. Respecto al ascenso de las temperaturas, hay que decir que tiene una marcada incidencia en el incremento, bastante acusado (superior al 10%), de la evapotranspiración (concepto que determina las necesidades teóricas de agua de la cobertura vegetal y, por tanto, su resistencia a los periodos secos), que es especialmente significativa a partir de la década de 1990.

En cuanto a las precipitaciones, si bien la última década no ha sido de las más secas del periodo estudiado, sí se observa un encadenamiento de años en los que las precipitaciones estivales (de mayo a septiembre) se han situado por debajo de los 75 mm (8 de los últimos 13 años) y una clara tendencia a la baja de las cantidades recogidas. Aplicando a los datos pluviométricos del índice estandarizado de sequía pluviométrica (IESP), se pone de manifiesto que, dentro de la alternancia de periodos secos y húmedos característico de nuestro clima, hay una tendencia al aumento de la duración de los periodos secos y, sobre todo, de su intensidad desde el año 1981.

Evolución de la pluviometría estival (1983-2015)

Las cifras son elocuentes, desde 2005 se ha registrado el mayor número de meses consecutivos en situación de sequía (49, de septiembre de 2005 a octubre de 2008), así como las mayores intensidades medias (-1,15, para el periodo comprendido entre septiembre de 2004 y octubre de 2009, y -1,21, entre mayo de 2015 y octubre de 2016). Comparando la última década con una fase de sequía relativamente similar en cuanto a su duración, como fue la que se produjo de enero de 1981 a febrero de 1986, en la que se registró un total de 59 meses secos de 65, se observa que las intensidades en este episodio no fueron superiores a -0,98, unos índices que son marcadamente menores a los recogidos en los periodos de sequía posteriores al año 2005.

Evolución del Indice de sequía (1963-2016

Los valores del IESP están representados en puntuaciones z, valores que expresan la distancia en términos de desviaciones estándar en que se encuentra cada año respecto a la media de referencia. Aunque el eje horizontal, situada en el valor 0 señala un umbral de peligro, la situación de sequía se alcanza a partir del valor -0,4.

Se trata de las características propias del terreno, cuya morfología y composición imponen unas condiciones que, combinadas con la climatología, son determinantes para la cobertura forestal. En este sentido, cabe señalar que los suelos de la sierra afectados por el decaimiento son suelos pobres, escasamente evolucionados y desarrollados tanto sobre los coluvios de ladera como sobre los micaesquistos que constituyen la roca dominante de la zona (es un tipo de roca foliada compuesta principalmente por mica y cuarzo).

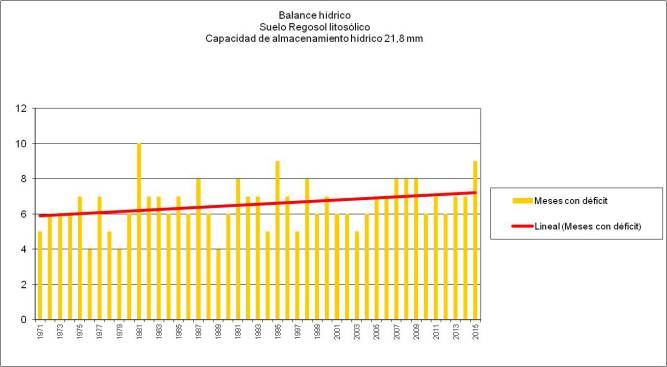

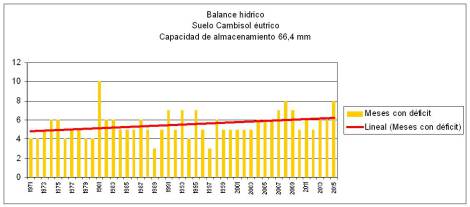

Son, fundamentalmente, suelos de carácter franco arenoso en pendientes medias del 21 al 46 %, parecidos a la la roca madre y en general con escasa profundidad (entre unos 20 y 50 cm para los regosoles éutricos y litosólicos, dominantes en la zona, salvo en vaguadas y áreas protegidas de la erosión donde se pueden encontrar puntualmente cambisoles éutricos de unos 80 cm de profundidad). Presentan un alto contenido en gravas y piedras, lo que unido a su limitada profundidad limita su capacidad de almacenamiento de agua.

Se ha determinado, asimismo, la capacidad de retención de agua para cada tipo de suelo representativo y se ha calculado el balance hídrico para toda la serie climática disponible de temperatura y precipitación. El resultado ha sido que, en todos los casos, se ha observado un aumento de la frecuencia de años con 7 o más meses con déficit hídrico. En el suelo más representativo, el de regosoles eútricos, esta situación se ha repetido en 7 de los últimos 11 años, en 9 años en el caso de de regosoles litosólicos y en 4 de los últimos 11 años en los cambisoles.

Balance hídrico. Suelo Regosol litosólico. Capacidad de almacenamiento hídrico 21,8 mm

Balance hídrico. Suelo Regosol éutrico. Capacidad de almacenamiento hídrico 40,07 mm

Balance hídrico. Suelo Cambisol éutrico. Capacidad de almacenamiento hídrico 66,4 mm

Hembra adulta de Matsucoccus feytaudi

Pequeños-grandes enemigos amenazan los bosques de coníferas de las sierras de Baza y los Filabres. El debilitamiento de los árboles hace que estos se conviertan en un blanco fácil para los patógenos. El ataque de estos insectos agrava el estado de aquellos y, en muchos casos, pueden provocar su muerte.

A continuación se detallan algunos especímenes cuya acción afecta de forma más significativa a este tipo de bosques.

Descortezado típico conjunción M. feytaudi y anóbidos

Esta cochinilla es un insecto chupador perteneciente a la familia Margarodidae, que vive en las ramas y en el interior de la corteza del pino resinero (Pinus pinaster Ait.), el cual parece ser su único huésped. Es una especie natural en Andalucía, aunque se conoce poco sobre su biología local.

Desde hace varios años se están realizando seguimientos en diferentes partes de la comunidad autónoma, especialmente en las provincias orientales, donde se han detectado algunos síntomas de su presencia, es decir, en los lugares en los que los daños que produce llegan a ser evidentes (resinaciones, descortezados con enrojecimiento de la superficie que resiste la caída, decaimiento e incluso muerte).

Los estudios indican que esta especie, normalmente, no representa ningún peligro para la salud del arbolado. Sin embargo, en situaciones de estrés y en condiciones climáticas favorables, puede aumentar su población de manera considerable, lo cual, como se sospecha, podría contribuir al debilitamiento y a la aceleración de la muerte de los pies afectados. Según algunos autores, estos insectos serían capaces de llegar a inducir a la muerte del arbolado por los propios efectos de su alimentación y por la inoculación de una sustancia fitotóxica presente en su saliva.

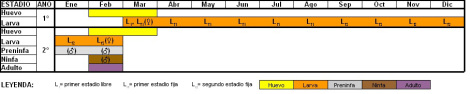

Ciclo biológico de Matsucoccus feytaudi para la península ibérica.

Adaptado de Romayk & Cadahia (1992).

Generalmente presenta un ciclo biológico anual (univoltino) pero ocasionalmente se ha comprobado la ocurrencia de varias generaciones en un año (bivoltino).

A través de los trabajos del Equipo de Equilibrios Biológicos, se ha comprobado que, en nuestro territorio, habitualmente se encuentran asociados a esta cochinilla otros artrópodos que pueden ser plagas reales o potenciales, depredadores o parasitoides naturales.

La consistencia de la corteza afectada por la alimentación masiva de larvas de esta especie parece presentar las condiciones óptimas para la instalación y desarrollo de coleópteros de la familia Anobiidae, especialmente del género Ernobius, que, a priori, no generan un problema real como plagas corticícolas, ya que no se alimenta de la parte viva del pino (floema) sino de la la corteza propiamente dicha.

La creación de galerías posibilita la entrada de otros artrópodos como derméstidos y microlepidópteros, que probablemente se desarrollan gracias a los detritus acumulados, y también de algunos depredadores de M. feytaudi y del resto de entomofauna acompañante.

El coccinélido Iberoryzobius rondensis es un depredador específico de la cochinilla del pino resinero que se localiza con cierta facilidad en las zonas con presencia del homóptero, aunque aparecen especies más generalistas de diversos grupos, como el coccinélido Myrrha octodecimguttata ssp. formosa , el rafídido Subilla aliena, o entre otros, dasítidos del género Aplocnemus. El lepidóptero corticícola Dioryctria sylvestrella, también parece estar ligado a la actuación de la cochinilla.

Cuando la población de la cochinilla ha superado los estándares normales y las condiciones ambientales les son favorables (escasez de precipitaciones, temperaturas otoñales elevadas, etc.), pueden aparecer plagas más decisivas que suelen precipitar la muerte el arbolado, tal es el caso de los escarabajos escolítidos, especialmente Orthotomicus erosus, Tomicus destruens, Tomicus minor, e Hylurgus micklitzi, frecuentes en estas latitudes.

Larvas de M. feytaudi

Uno de los agentes de cuarentena más peligrosos para las coníferas es el nemátodo del pino, cuya presencia en Portugal y la detección (de manera temporal) en varios territorios de España hace temer su posible difusión por territorio andaluz en un corto o medio periodo de tiempo.

El Bursaphelenchus xylophilus es un nematodo, una especie de gusano microscópico cilíndrico, de entre 0.4-1.5 mm de longitud total, con un robusto estilete que usa para perforar la madera.

Larva de Iberorhyzobius rondensis

El Plan Andaluz de Contingencia del Nematodo de la Madera del Pino sectoriza la superficie forestal andaluza en zonas de mayor a menor riesgo en función a la cercanía o lejanía a ubicaciones con presencia de este nematodo: el territorio comprendido entre la frontera de Portugal y 20 km hacia el interior de la provincia de Huelva es el área que se ha considerado como zona de alto riesgo; entre ese límite y otro situado a 100 km de dicha frontera, que llegaría hasta el sector occidental de la provincia de Sevilla, se localiza la zona de riesgo medio; mientras que el resto de la superficie andaluza está clasificada como zona de bajo riesgo, aunque esta parcelación pueden variar funcionalmente si, dado el caso, se localizara un positivo (en masa forestal, en industria o en tránsito) en cualquier punto de nuestra comunidad.

Para la detección de zonas infectadas se realizan anualmente muestreos en distintas masas forestales de coníferas (algunas localizadas en las cercanías de puntos de importación de madera y otras en cualquier pinar), especialmente si algunos de sus árboles presentan sintomatología compatible con la presencia de nemátodo del pino.

El caso de las masas de pino resinero de Baza y los Filabres es patente. A pesar de que no representa una zona de especial riesgo, la sintomatología que muestra la masa forestal lleva a pensar que los síntomas podrían ser compatibles con una afección de nemátodo del pino, de manera que en los últimos meses se han realizado diferentes muestreos dirigidos (en árboles vivos y árboles reciéntemente muertos), con resultado negativo en todos los casos.

Extracción de viruta para analítica de Bursaphelenchus xylophilus

“Los análisis que se realizaronen diciembre 2016 en el Laboratorio de Producción y Sanidad Vegetal de Mengíbar (Jaén) fueron negativos para el nemátodo del pino. Entre las zonas analizadas se encuentran el Collado de los Frailes y Ventilla de Rivero, en el municipio de Caniles, y Las Hermanicas, en el término municipal de Baza. Por su parte, en la parte almeriense, lo han sido los parajes de Trancos y las inmediaciones del Cortijo de Níjar, en el municipio de Alcóntar. En años anteriores se han realizado algunas prospecciones en puntos similares a los actuales, ya que el decaimiento de esta especie de pino en este territorio se venía detectando desde hace decenas de años, aunque con mucha menor virulencia.”

También se han realizado muestreos para la localización y cuantificación de la población del cerambícido Monochamus galloprovincialis, trabajos que se llevan a cabo de forma anual y que hace varios años centraron su atención en la zona afectada. Este insecto actúa como vector en la dispersión del Bursaphelenchus xylophilus. El Monochamus galloprovincialis es un coleóptero autóctono y relativamente común, y aunque a priori no supone una amenaza, su importación a nuestro territorio podría suponer la implantación en esta especie, y por tanto un problema grave desde el punto de vista fitosanitario, ecológico y social.

En el caso de Baza-Filabres existe una planificación para la colocación de trampas de seguimiento en la masa forestal para la campaña venidera.

Estado de la masa en otoño de 2016

La muerte de arbolado que afecta a la sierra de Baza no es un hecho aislado. Conviene circunscribirlo dentro del marco de episodios de decaimiento forestal que están afectando desde hace décadas a diferentes localidades del planeta. En España se han producido episodios de decaimiento en distintos lugares. En otras localidades de Andalucía se han producido fenómenos similares y contamos con una gran superficie de pinares de repoblación que puede ser propensa a ello. En consecuencia, aunque sean las formaciones forestales del Parque Natural de la Sierra de Baza las que demanden nuestra atención particular, es aconsejable incorporar una perspectiva regional en el enfoque de soluciones propuestas y una actitud de colaboración y coordinación con otras zonas afectadas por decaimiento de arbolado forestal. Dada la tendencia general hacia una situación climática cada vez más seca y cálida, es preciso establecer estrategias de gestión forestal adaptativa. Cobra especial importancia la evaluación del potencial de naturalización de estos pinares estudiando la regeneración natural existente, la distancia a fuente semilleros cercabas o la existencia de vegetación instalada que permita la recuperación de la vegetación. También es necesario estudiar el papel de las poblaciones de herbívoros (especialmente los ciervos) en los procesos de restauración de la vegetación (natural o apoyada).

Estado de la Masa en Primavera 2016

El 18 de octubre de 2016 se celebró una reunión en la Delegación Territorial de la antigua Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Granada para abordar este problema. Fruto de esta reunión, el Director General de Gestión del Medio Natural y Espacios Protegidos y la Delegada Territorial propusieron la creación de un grupo de trabajo para abordar la problemática del decaimiento de las repoblaciones de pinar cuyo objetivo fuera estudiar y formular propuestas concretas de actuación. El grupo está constituido por técnicos y especialistas de la antigüa Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y de las Universidades de Granada y Córdoba.

Estado de la Masa Verano 2016

Si bien el pino resinero es un árbol de temperamento robusto y con capacidad para vegetar en condiciones de clima mediterráneo y suelos poco desarrollados, requiere de unas condiciones mínimas de humedad y temperatura para su desarrollo que no se han visto satisfechas en los últimos años en los que continúa la tendencia al acrecentamiento de las temperaturas y al descenso de la pluviometría (especialmente las lluvias primaverales).

Para su óptimo desarrollo necesita, además, unos suelos con cierta profundidad, ausentes en las áreas afectadas. Conforme el árbol se desarrolla y sus necesidades crecen, se va debilitando progresivamente al no poder profundizar en el suelo y no verse cubiertas sus necesidades hasta que acaba colapsando. Si a este hecho se une la disminución de la precipitación y el incremento del periodo seco, todo desemboca en un arbolado debilitado y con pocas capacidades de defenderse ante situaciones de estrés o el ataque de plagas o enfermedades que actúan como factores desencadenantes de una elevada mortalidad.

En el caso de formaciones vegetales procedentes de repoblaciones, esta situación se ha visto agravada por la gran densidad de las masas y el exceso de competencia entre los árboles.

Los procesos de mortandad de coníferas mediterráneas se han justificado por un progresivo debilitamiento del arbolado como consecuencia de la incidencia de distintos factores cuyo grado de participación es preciso evaluar: la variación de las condiciones climáticas (episodios sucesivos de inviernos cálidos y veranos muy secos y con temperaturas superiores a las medidas históricas), la mayor necesidad hídrica de una masa más madura, de elevada densidad y las condiciones edáficas restrictivas.

Es una situación que parece ajustarse a la hipótesis de un decaimiento secuencial basado en múltiples factores.

Por un lado, los factores de predisposición exponen a los árboles a una situación de estrés prolongada (suelos superficiales, elevadas densidades de arbolado, procedencia genética, orientaciones de solana), que aumentan la susceptibilidad frente a factores incitantes (sequías prolongadas, mayores temperaturas estivales) y, que finalmente, dan pie a la entrada de factores ejecutores (sequías extremas, insectos o enfermedades). La cochinilla Matsucoccus ha podido encontrar un medio óptimo para su expansión exponencial, actuando como un agente biótico implicado en el proceso de decaimiento. Otras especies de escarabajos perforadores que habitan en la zona como Tomicus destruens, T. minor y Orthotomicus erosus están pudiendo actuar igualmente como los últimos responsables de la muerte del arbolado.

Las poblaciones de estos insectos pueden derivar en plagas generalizándose a zonas limítrofes y ampliando rápidamente la extensión y gravedad de los daños. La existencia de una masa con altos porcentajes de mortalidad, o de otras en diferentes grados de decaimiento, suponen un riesgo para el resto de las masas de pinos resinero y de otras especies de coníferas, entre ellas algunas de alto valor ambiental como las masas naturales de pino silvestre de la sierra de Baza (Hábitat de Interés Comunitario 9530, Pinares sudmediterráneos de Pinus nigra endémicos).

Esta situación de debilitamiento supone, por otro lado, un grave riesgo para la aparición de Monochamus galloprovincialis, insecto vector que transmite el nematodo de la madera del pino (Bursaphelenchus xylophilus), organismo de cuarentena que supone la mayor amenaza de los pinares europeos y que, actualmente, solo se encuentra en Portugal. Afortunadamente los resultados de los análisis realizados hasta la fecha descartan la presencia de este organismo.

Es obligado, por ello, llevar a cabo un conjunto de medidas orientadas a conocer todos los agentes implicados para poder prever la posible evolución de sus poblaciones y establecer medidas adicionales de control en caso necesario.

El episodio hay que situarlo igualmente en el contexto del cambio global. La respuesta debe basarse en el paradigma del la gestión adaptativa sobre las masas forestales para hacer frente a su decaimiento por la conjunción de varios factores bióticos y abióticos, dotándolas de mayor resiliencia (capacidad de respuesta) para los previsibles eventos futuros.

La superficie afectada por el decaimiento aumenta el riesgo de incidencia de incendios forestales en la zona. Ha aumentado el combustible vegetal propenso a arder, tanto el combustible fino (hojas) como el medio y grueso (ramas y troncos). Es preciso llevar a cabo una gestión y estudios concretos que tenga en cuenta este riesgo.

La muerte súbita de una superficie tan elevada de hectáreas genera preocupación e, incluso, alarma social. Con los pinos se ha muerto el paisaje, lo que nos sitúa ante un presente más triste y nos enfrenta a una situación de incertidumbre sobre el futuro. Hay que incorporar esta vertiente de dolor social sobre el paisaje y promover una respuesta basada en compartir la información y las propuestas de intervención.

Daños del Matsucoccus

A. Cuantificar y situar geográficamente la superficie afectada por el decaimiento. La cartografía de daños se llevará a cabo mediante visitas de campo y la explotación de imágenes satélite y aerotransportadas que permitan el seguimiento de parámetros biofísicos a partir de la puesta a punto del modelo de daños (Universidad de Córdoba).

B. Identificar la contribución de los distintos factores ambientales y selvícolas que han podido desencadenar este episodio de mortandad, determinando en concreto las causas que han podido causar la explosión poblacional de Matsucoccus feytadui de este verano. El estudio de parámetros climáticos, edafólogicos y otras variables ecológicas se llevará a cabo mediante el estudio de información de partida, la toma de muestras en árboles y la explotación de imágenes satélite que permitan un seguimiento temporal de las variables (Red de Información Ambiental, Universidad de Córdoba, Universidad de Granada).

C. Estudio de detalle de la zona afectada por el episodio de decaimiento. Como resultado, se dividirá el área en rodales según criterios como las características del medio físico (pendiente, tipo de suelo, orientación), el grado de afección de la masa de pinar y de la potencialidad de regeneración natural. Este estudio de detalle permitirá establecer propuestas para la planificación de actuaciones en la zona afectada, tanto de corta como de restauración. De manera urgente se abordará el estudio de riesgo de incendio para proponer medidas preventivas. (Servicio de Restauración del Medio Natural – Centro Operativo Regional y Provincial – AMAYA).

D. Conocer mejor las características de la cochinilla Matsucoccus feytadui en especial su capacidad de dispersión real (temporal y espacialmente) y su comportamiento demográfico. Mejorar el conocimiento sobre la distribución y el ciclo biológico de la cochinilla Matsucoccus feytadui a través de la instalación de trampas de feromonas u otros medios de seguimiento de plagas. También es posible controlar los agentes nocivos secundarios que muchas veces son los que producen la muerte del arbolado (como los perforadores). Una de las dudas que hay que resolver es si se hubiera producido el mismo proceso de decaimiento sin la intervención de esta cochinilla-. (Servicio de Gestión Forestal Sostenible – Equilibrios Biológicos)

E. Monitoreo de perforadores (escolítidos) y de otras posibles plagas y enfermedades (cóccidos, pulgones, cerambícidos, etc) mediante trampeo en la zona afectada y en áreas colindantes. Determinación de las especies presentes y su abundancia relativa para evaluar la necesidad de actuaciones específicas. (Servicio de Gestión Forestal Sostenible – Equilibrios Biológicos)

F. Toma de muestras de acuerdo con el protocolo de detección del nematodo de la madera del pino. Para hacer el seguimiento de la incidencia de esta posible plaga. (Servicio de Gestión Forestal Sostenible – Equilibrios Biológicos)

G. Plan de control de plagas. Sobre la base de los resultados de C, D, E y F. (Servicio de Gestión Forestal Sostenible – Equilibrios Biológicos)

H. Diseño de estudio experimental de actuaciones de gestión selvícola adaptativa y de restauración del área afectada en el que se contrasten diferentes alternativas. Se podrán comparar métodos como diversas intensidades de corta, corta frente a no corta; retirada de madera contra no retirada; astillado contra árboles caídos; repoblación frente a restauración natural; siembra contra plantación). Se propondrá una red de parcelas selvícolas y estudio de crecimiento de masas de P. pinaster en la sierra de Baza.

Este estudio debe ayudar a responder a la pregunta de qué hacer con el área afectada, a medio y largo plazo.

I. Plan de actuaciones selvícolas. Diseño y ejecución de un plan de actuaciones selvícolas que reduzcan la competencia de los árboles. Los programas de claras (y en menor medida clareos, por la edad de la masa) deben adecuarse al estado actual (en particular la densidad inicial y las condiciones de estación), con el fin de reducir la posible incidencia de las plagas (reducir su capacidad de propagación), pero evitando problemas selvícolas indirectos (pérdida de estabilidad de la masa forestal por reducción brusca de la densidad). La programación se realizará tomando como base las ordenaciones existentes. Se valorarán los métodos e intensidades de corta, tanto en la zona en la que los árboles están secos como en las áreas con árboles decrépitos o debilitados que pueden constituir riesgos de extensión de plagas a zonas colindantes. También se valorarán las opciones de manejo de la madera a nivel de rodal (extracción vs no extracción, astillado, quemas, etc), prestando especial atención al control del transporte de madera, en su caso, tanto sin procesar (tronco) como procesada (biomasa parcial o totalmente procesada) para evitar la extensión de la plaga a zonas donde todavía no esté presente. Se diseñará sobre la base del conocimiento disponible y los resultados H e I. (Grupo de trabajo: Delegación Territorial de Granada – Dirección General de Gestión del Medio Natural y Espacios Protegidos)

J. Plan de restauración del área afectada. Diseño de un plan de restauración en base al mejor conocimiento disponible a y al conocimiento y experiencias adquiridos. (Grupo de trabajo: Delegación Territorial de Granada – Dirección General de Gestión del Medio Natural y Espacios Protegidos)

K. Actuaciones de comunicación y divulgación. Exposición sin alarmismo sobre la situación, el conocimiento consolidado y los factores de incertidumbre. Acompañamiento a la toma de decisiones: demostración de trabajos selvícolas y otras prácticas de manejo. Planteamiento colectivo de las actuaciones de manejo y de restauración (Grupo de trabajo: Junta Rectora del Parque Natural de la Sierra de Baza, Consejo Provincial de Medio Ambiente).

Para cada una de las tareas se determinarán los recursos humanos y el material técnico necesario.

- Superficie afectada por el decaimiento

- Seguimiento de la cochinilla del pino

- Seguimiento de perforadores y otras plagas

- Seguimiento de posible presencia de nematodo.

- Estudio de detalle de la zona afectada

- Diseño de actuaciones demostrativas de gestión silvícola adaptativa

- Actuaciones de mejora de la vegetación

- Actuaciones de restauración